Le jour où j’ai plié mon premier origami, une simple grue en papier, j’ai ressenti cette connexion unique avec la tradition japonaise de l’origami. Cet art ancestral, dont le nom signifie littéralement « plier le papier » (ori = plier, kami = papier), transcende la simple création d’objets pour devenir une véritable philosophie.

Dans la culture japonaise, l’origami représente bien plus qu’un passe-temps créatif. C’est une pratique méditative qui enseigne la patience, la précision et l’harmonie. Chaque pli raconte une histoire, chaque création transmet des valeurs profondément ancrées dans l’âme nippone : la simplicité, la transformation et la beauté éphémère. De la grue porte-bonheur aux décorations du Nouvel An, l’origami accompagne les Japonais dans leurs célébrations et rituels quotidiens, créant un lien tangible entre passé et présent. Découvrons ensemble comment ces simples feuilles de papier deviennent les gardiennes d’un patrimoine culturel fascinant.

Histoire de l’origami au Japon

Lors de mon voyage à Kyoto, j’ai eu la chance de visiter un petit musée dédié à l’histoire de l’origami où j’ai découvert que cet art remonte bien plus loin que je ne l’imaginais. L’origami japonais trouve ses racines dès la période Heian (794-1185), époque où le papier était un matériau précieux réservé aux cérémonies religieuses et aux élites. Les premiers pliages documentés étaient utilisés pour emballer des cadeaux cérémoniels ou des offrandes aux divinités – une pratique appelée « tsutsumi » qui symbolisait le respect et la pureté des intentions. Ce qui m’a fasciné, c’est de comprendre que ces premiers pliages n’étaient pas considérés comme des œuvres d’art, mais comme des gestes rituels profondément ancrés dans la spiritualité shinto.

Pendant la période Edo (1603-1868), l’origami japonais s’est démocratisé avec la production de papier plus accessible. C’est à cette époque que les premiers modèles récréatifs ont commencé à apparaître dans les foyers ordinaires. Les samouraïs échangeaient des « noshi », petits pliages porte-bonheur, tandis que les nobles développaient des formes plus complexes comme divertissement raffiné. J’ai appris que le premier livre d’instructions d’origami, le « Hiden Senbazuru Orikata » (L’Art secret de plier mille grues), a été publié en 1797, codifiant pour la première fois cet art ancestral. Ce qui est remarquable, c’est que pendant des siècles, l’histoire de l’origami s’est transmise principalement par tradition orale, de génération en génération, créant un lien culturel puissant entre les Japonais à travers les âges.

Au tournant du 20ème siècle, l’origami a connu une révolution grâce à Akira Yoshizawa, que les Japonais considèrent comme le grand maître moderne de cet art. En me promenant dans les rues de Tokyo, j’ai remarqué que son influence est encore palpable aujourd’hui. Ce créateur de génie a développé un système de notation universelle pour les pliages et a créé plus de 50 000 modèles originaux. Son approche artistique a transformé l’origami japonais d’un simple loisir en une forme d’expression artistique respectée. Yoshizawa a également introduit la technique du « pliage mouillé » qui permet de créer des courbes douces et des formes organiques, donnant une nouvelle dimension à cet art millénaire. Grâce à lui, l’origami est devenu un ambassadeur culturel du Japon, voyageant à travers le monde tout en conservant son essence profondément japonaise.

Origines anciennes

Lors de mes recherches au Musée National de Tokyo, j’ai découvert que les origines anciennes de l’origami sont intimement liées à l’histoire du papier au Japon. Bien que la fabrication du papier soit arrivée de Chine vers le 6ème siècle, les Japonais ont rapidement développé leur propre tradition de pliage. Les premiers exemples d’origami n’étaient pas des figurines récréatives, mais des pliages rituels appelés nusa – des papiers pliés en zigzag attachés à des baguettes de bois utilisés dans les sanctuaires shintoïstes. Ces pliages symbolisaient la pureté et servaient d’intermédiaires entre les hommes et les dieux, une tradition japonaise qui perdure encore aujourd’hui dans certaines cérémonies.

Ce qui m’a particulièrement frappé, c’est de constater comment l’origami s’est développé parallèlement à la culture japonaise du cadeau. Pendant l’ère Heian (794-1185), le papier plié servait d’enveloppe pour les cadeaux précieux – une pratique appelée tsutsumi. La manière dont un cadeau était emballé importait autant que le cadeau lui-même, reflétant le respect du donateur envers le destinataire. Les samouraïs échangeaient des certificats de bon augure pliés d’une certaine façon, tandis que les nobles utilisaient des techniques spécifiques pour leurs correspondances amoureuses. Ces pliages n’étaient pas seulement esthétiques mais codifiés, transmettant des messages subtils que seuls les initiés pouvaient comprendre. L’origami était déjà, bien avant de devenir un art récréatif, un langage silencieux porteur de significations profondes dans la société japonaise.

L’évolution de l’origami

En observant les vitrines du musée d’origami de Tokyo, j’ai pu retracer l’évolution fascinante de cet art à travers les siècles. Pendant la période Edo (1603-1868), l’origami s’est transformé d’une pratique cérémonielle en un loisir populaire. Les familles japonaises se réunissaient pour créer ensemble des modèles simples comme la grue ou la grenouille, transmettant cette tradition japonaise de génération en génération. Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est de voir comment ces modèles classiques, appelés « origami traditionnel » ou « origami classique », respectaient une règle non écrite: n’utiliser qu’une seule feuille carrée, sans découpage ni collage, incarnant ainsi les principes d’économie et d’harmonie si chers à la culture nippone.

La véritable révolution est survenue au 20ème siècle, notamment avec l’influence d’Akira Yoshizawa qui a standardisé le langage de l’origami en créant un système universel de notation des pliages. En déambulant dans les galeries d’art contemporain de Kyoto, j’ai découvert comment l’origami moderne intègre désormais des concepts mathématiques complexes. Des artistes comme Tomoko Fuse ont développé des techniques modulaires où plusieurs feuilles s’assemblent en structures géométriques stupéfiantes. Plus récemment, le « origami technique » permet de créer des modèles d’un réalisme saisissant, tandis que des applications scientifiques émergent dans des domaines aussi variés que l’architecture, la médecine et l’ingénierie spatiale. Cette culture japonaise du pliage, autrefois simple divertissement, influence aujourd’hui notre monde bien au-delà des frontières artistiques.

Techniques et styles d’origami

Lors de mon séjour à Kyoto, j’ai eu la chance de participer à un atelier d’origami animé par un maître local. Ce qui m’a immédiatement frappé, c’est la diversité des techniques d’origami et la richesse des traditions qui les entourent. Bien plus qu’un simple passe-temps, j’ai découvert un art codifié où chaque pli raconte une histoire et où la précision rivalise avec la créativité.

Au cœur de cet art ancestral se trouvent les plis fondamentaux que tout pratiquant doit maîtriser. Le pli « vallée » (où le papier se plie vers le bas) et le pli « montagne » (où le papier se plie vers le haut) constituent la base de toute création en origami. Mon professeur m’a expliqué que ces techniques d’origami élémentaires, combinées aux plis « accordéon », « renversé » ou « écrasé », permettent de créer une infinité de formes. Ce qui m’a particulièrement touché, c’est de comprendre que ces gestes simples, transmis de génération en génération, représentent l’essence même de la tradition japonaise de l’origami – un art où la complexité naît de la simplicité.

En explorant les différents styles d’origami, j’ai été fasciné par leur évolution et leur symbolique. L’origami traditionnel ou « classique », respecte une règle non écrite: n’utiliser qu’une seule feuille carrée, sans découpage ni collage. La grue (tsuru), symbole de longévité et de bonheur, en est l’exemple le plus emblématique. En flânant dans les boutiques spécialisées de Tokyo, j’ai découvert l’origami modulaire, où plusieurs feuilles s’assemblent pour former des structures géométriques complexes – une pratique qui a gagné en popularité depuis les années 1970 et qui témoigne de l’évolution constante de cet art.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est la découverte des styles d’origami contemporains. Le « wet-folding », introduit par le maître Akira Yoshizawa, utilise du papier légèrement humidifié pour créer des courbes douces et des formes organiques. J’ai été stupéfait par le réalisme des créations exposées au musée de l’origami – des animaux aux expressions saisissantes, bien loin des formes géométriques que j’imaginais. L’origami mathématique, quant à lui, s’appuie sur des principes géométriques avancés pour créer des modèles d’une complexité inouïe. En observant ces œuvres, j’ai compris que l’origami japonais n’est pas figé dans le temps mais continue d’évoluer, tout en préservant son essence méditative et sa philosophie de transformation.

Les techniques de base

Lors de mon atelier d’origami à Tokyo, j’ai découvert que les techniques de base constituent le fondement de cette pratique millénaire. Le maître qui m’enseignait a d’abord insisté sur l’importance des deux plis fondamentaux : le pli « vallée » (où la ligne de pliage forme un creux vers le bas) et le pli « montagne » (où la ligne forme une crête vers le haut). Ces deux mouvements, apparemment simples, sont à la base de toutes les créations en origami et reflètent parfaitement la dualité présente dans la tradition japonaise de l’origami – où l’équilibre entre forces opposées crée l’harmonie.

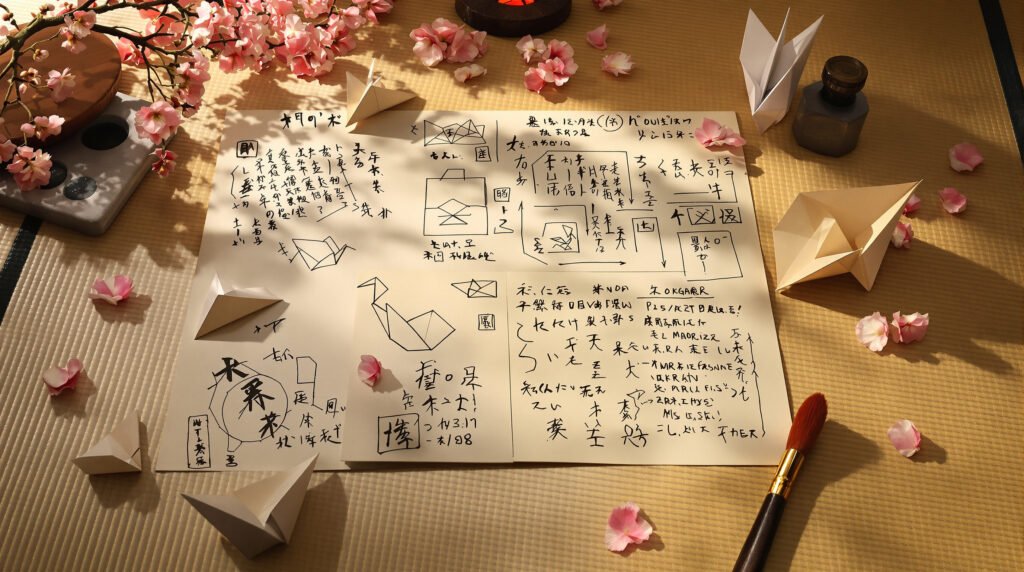

J’ai ensuite appris les plis plus complexes qui dérivent de ces bases. Le pli « renversé » (où le papier change de direction) m’a particulièrement fasciné par sa capacité à transformer radicalement la structure du modèle. Le pli « écrasé » permet de créer des angles précis, tandis que le pli « lapin » (usagi-ori) crée des pointes élégantes essentielles pour les ailes ou les pattes des animaux. Ce qui m’a surpris, c’est que ces techniques, transmises depuis des générations, sont codifiées dans un langage universel de symboles que tous les pratiquants comprennent, quelle que soit leur origine. Sur mon carnet, j’ai noté méticuleusement ces diagrammes – lignes pleines pour les plis vallée, lignes pointillées pour les plis montagne – un véritable alphabet visuel qui transcende les barrières linguistiques et incarne l’essence même de la culture japonaise où la communication subtile prime souvent sur les mots.

Styles populaires

En flânant dans le quartier d’Asakusa à Tokyo, j’ai découvert une petite boutique spécialisée où le propriétaire m’a initié aux styles populaires qui font la renommée de l’origami japonais. Le style traditionnel ou « classique » reste le plus emblématique, avec ses modèles transmis depuis des siècles comme la grue (tsuru), symbole de longévité et de bonheur. Ce qui m’a fasciné, c’est d’apprendre que plier mille grues (senbazuru) constitue une prière pour la guérison ou l’accomplissement d’un vœu – une tradition japonaise profondément ancrée qui prend tout son sens après la tragédie d’Hiroshima et l’histoire de Sadako Sasaki.

Le style géométrique m’a particulièrement impressionné par sa précision mathématique. Les kusudama, ces sphères ornementales composées de plusieurs modules identiques assemblés, étaient autrefois utilisées comme sachets parfumés médicinaux avant de devenir des objets décoratifs prisés. Mon hôte m’a montré comment l’origami modulaire permet de créer des structures architecturales complexes à partir de pièces simples répétées – une métaphore parfaite de la société japonaise où l’harmonie naît de la collaboration.

Plus surprenant encore, j’ai découvert le « wet-folding » (pliage humide), technique inventée par Akira Yoshizawa qui consiste à humidifier légèrement le papier pour créer des courbes organiques et des textures réalistes. Les modèles animaliers réalisés avec cette méthode atteignent un niveau de réalisme stupéfiant, bien loin des représentations stylisées que j’imaginais. L’origami pureland, quant à lui, se limite à des plis simples et séquentiels, reflétant parfaitement l’esthétique zen du « moins est plus » si caractéristique de la culture japonaise dans son approche du dessin et de l’image.

Styles populaires d’origami

- Origami traditionnel : formes classiques comme la grue (tsuru), symbole de longévité

- Origami modulaire : assemblage de plusieurs pièces identiques pour créer des structures complexes

- Kusudama : boules décoratives composées de modules floraux, traditionnellement utilisées comme sachets parfumés

- Wet-folding : technique utilisant du papier humidifié pour créer des formes organiques et réalistes

- Origami pureland : style ne permettant qu’un pli à la fois, idéal pour les débutants

- Kirigami : combinaison de pliage et de découpage pour des créations tridimensionnelles

- Tessellations : motifs géométriques répétitifs inspirés de la tradition japonaise du dessin

L’origami dans la culture japonaise moderne

En me promenant dans les rues animées de Shibuya à Tokyo, j’ai été frappé par l’omniprésence subtile de l’origami dans la culture japonaise moderne. Cette tradition ancestrale, loin d’être reléguée aux musées, s’est métamorphosée pour s’intégrer parfaitement dans le quotidien des Japonais d’aujourd’hui. Dans les cafés branchés, j’ai observé des jeunes créateurs transformer des serviettes en papier en formes géométriques tout en discutant autour d’un matcha latte – preuve vivante que cet art continue de fasciner les nouvelles générations.

Ce qui m’a particulièrement impressionné, c’est la façon dont l’origami contemporain s’est invité dans l’univers de la mode et du design. Des créateurs comme Issey Miyake s’inspirent directement des techniques de pliage pour concevoir des vêtements aux textures innovantes, tandis que les architectes japonais appliquent les principes de transformation du papier à leurs structures avant-gardistes. Le célèbre designer Tokujin Yoshioka m’a confié lors d’une exposition que « l’origami n’est pas seulement un art, mais une philosophie du design qui enseigne comment créer de la complexité à partir de la simplicité » – une approche qui résonne profondément avec l’esthétique minimaliste japonaise.

Dans la culture japonaise moderne, l’origami s’est également réinventé à travers les nouvelles technologies. En visitant le musée Miraikan de Tokyo, j’ai découvert comment les principes de pliage inspirent désormais la robotique, les panneaux solaires déployables et même les stents médicaux. Les algorithmes informatiques permettent aujourd’hui de créer des modèles d’une complexité inimaginable il y a quelques décennies. Pourtant, ce qui m’a touché, c’est de voir comment cette modernisation n’a pas effacé la dimension spirituelle de l’origami. Dans les temples contemporains et lors des festivals saisonniers, les grues en papier et autres symboles traditionnels continuent d’incarner les vœux et les prières des Japonais, créant un pont émouvant entre innovation et tradition.

Origami et éducation

Lors de ma visite dans une école primaire de Kyoto, j’ai été fasciné de découvrir comment l’origami est intégré au système éducatif japonais. Dès la maternelle, les enfants apprennent les pliages de base, non pas comme simple activité artistique, mais comme véritable outil pédagogique. Mon guide, un enseignant local, m’a expliqué que la pratique de l’origami développe la motricité fine, la concentration et la patience – des compétences hautement valorisées dans la culture japonaise. Plus surprenant encore, l’origami sert de support concret pour enseigner des concepts mathématiques complexes comme la géométrie, les fractions et même les principes de symétrie.

Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est de voir comment cette tradition japonaise transcende le cadre purement académique pour devenir un vecteur de transmission culturelle. En pliant ensemble des grues ou des samouraïs en papier, les élèves absorbent naturellement les valeurs d’harmonie, de persévérance et de respect du matériau qui sont au cœur de l’identité nippone. L’origami devient ainsi un pont entre les générations, permettant aux jeunes Japonais de se connecter à leur patrimoine tout en développant des compétences essentielles pour leur avenir.

Influence artistique et sociale

En explorant les galeries d’art contemporain de Tokyo, j’ai été frappé par l’influence considérable de l’origami sur la création artistique japonaise moderne. Des installations monumentales aux bijoux délicats, les principes de pliage inspirent aujourd’hui des artistes bien au-delà du papier traditionnel. Ce qui m’a particulièrement touché, c’est de comprendre comment l’origami incarne parfaitement les valeurs esthétiques japonaises : la beauté dans la simplicité, la transformation et l’éphémère. Ces concepts, profondément ancrés dans la culture japonaise, se reflètent dans d’innombrables formes d’expression artistique, du design graphique à l’architecture.

Sur le plan social, l’origami joue un rôle fédérateur remarquable. Dans un parc d’Osaka, j’ai assisté à un atelier communautaire où des personnes de tous âges se réunissaient pour plier ensemble des milliers de grues destinées aux mémoriaux de la paix. Cette tradition japonaise transcende les générations et les classes sociales, créant des moments de partage et de transmission. L’origami devient ainsi un langage universel qui, au-delà de son attrait visuel, véhicule des valeurs d’harmonie, de patience et de respect – qualités essentielles dans une société qui cherche à préserver son identité tout en embrassant la modernité.

Pour finir

En explorant la tradition japonaise de l’origami, j’ai découvert bien plus qu’un simple art du pliage de papier. De ses origines rituelles à l’époque Heian jusqu’à ses applications contemporaines dans la robotique et l’architecture, l’origami incarne l’âme même de la culture japonaise – où simplicité et complexité s’entrelacent harmonieusement.

Ce qui m’a profondément touché, c’est de constater comment cet art ancestral continue de se réinventer sans perdre son essence. Alors que je quittais mon atelier d’origami à Kyoto, mon maître m’a confié : « L’avenir de l’origami est aussi infini que les possibilités de pliage d’une feuille. » Et il avait raison. Entre tradition et innovation, l’origami s’adapte à notre monde moderne tout en préservant ses valeurs fondamentales de patience, précision et transformation.

Que ce soit dans les salles de classe, les laboratoires scientifiques ou les galeries d’art, cette pratique millénaire continue de plier le temps, reliant les générations dans un dialogue silencieux mais profondément éloquent. L’origami, plus qu’un art, est une philosophie vivante qui nous enseigne la beauté de la transformation.